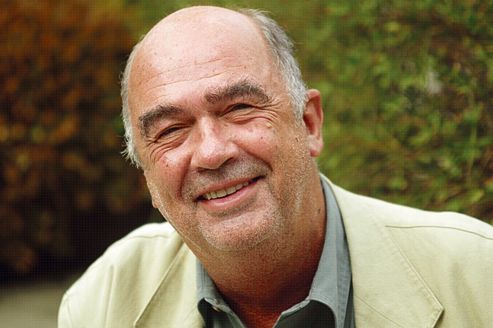

Jean Leclerc du Sablon

5 juin 1942 – 17 octobre 2012

-

Dans Orient de février 2013

Jean

Leclerc du Sablon s'est éteint en France, le 17 octobre 2012 à l'âge de 70

ans. Il était un journaliste des questions internationales et passionné par la

Chine. En lui on reconnaît un témoin des rendez-vous de l’Histoire. Après avoir

couvert le « Printemps de Prague », parcouru la Bolivie au moment où Régis

Debray était prisonnier et autres lieux, ce fut en Asie que Jean Leclerc du

Sablon se distingua en tant que correspondant de l'AFP pour commencer.

Jean

Leclerc du Sablon s'est éteint en France, le 17 octobre 2012 à l'âge de 70

ans. Il était un journaliste des questions internationales et passionné par la

Chine. En lui on reconnaît un témoin des rendez-vous de l’Histoire. Après avoir

couvert le « Printemps de Prague », parcouru la Bolivie au moment où Régis

Debray était prisonnier et autres lieux, ce fut en Asie que Jean Leclerc du

Sablon se distingua en tant que correspondant de l'AFP pour commencer.

Jean Leclerc du Sablon a été également le premier journaliste non-américain à avoir obtenu le Prix George Polk pour ses reportages sous les bombardements américains de décembre 1972 à Hanoï. Après avoir suivi « l'affaire du Watergate », le correspondant de l'AFP à Washington revint en France et participa à la création du Quotidien de Paris en 1974 puis rejoignit Le Matin. En 1981, il entra à L'Express, créa un bureau à Hong

Kong et de là gagna la place Tian’an men où il suivit la révolte des étudiants pour L'Express et Le Figaro dont l'un des grands directeurs était à l'époque Alain Peyrefitte, l’auteur du livre intitulé Quand la Chine s'éveillera. Jean Leclerc du Sablon a écrit lui-même plusieurs ouvrages : La Chine que j’aime, en 1980, puis L'Empire de la poudre aux yeux, édité par Flammarion en 2002. Ses dernières années ont été consacrées à des reportages : Mongolie : les héritiers de Gengis Kahn (L’Express) en 1989, Au cœur de l'Olympe chinois à l’occasion de l'exposition Montagnes Célestes du Grand Palais en mars 2004, Sur les sentiers de naguère avec Catherine Henriette pour le Figaro Magazine, En Chine le déclin d'une éternité (2006) dans les pages « Débats et opinions » du Figaro, Vous avez dit Ouigours ? pour le Figaro magazine en 2009.Pour ceux qui l'ont connu, il était un observateur inclassable, droit, lucide, ayant le souci du détail. Il avait aussi une forte personnalité, c’était un rebelle, un esprit indépendant, un homme libre. Un trait de lumière.

Hélène Sékutowicz-Le Brigant

Jean

Leclerc du Sablon marqua la communauté des Français de Pékin, par sa

présence, sa personnalité, sa réputation, son travail ou son humanité : à

différents degrés, en différentes circonstances, ceux qui l’ont approché par le

biais de la Chine se souviennent de lui. « Jean Leclerc du Sablon était d’abord

un homme convivial et chaleureux, un personnage incontournable de ces dîners de

correspondants étrangers, lieux d’échanges intenses, qu’affectionnait également

mon père Francis Deron, lui-même correspondant de l’AFP puis du Monde à

Pékin.

Jean

Leclerc du Sablon marqua la communauté des Français de Pékin, par sa

présence, sa personnalité, sa réputation, son travail ou son humanité : à

différents degrés, en différentes circonstances, ceux qui l’ont approché par le

biais de la Chine se souviennent de lui. « Jean Leclerc du Sablon était d’abord

un homme convivial et chaleureux, un personnage incontournable de ces dîners de

correspondants étrangers, lieux d’échanges intenses, qu’affectionnait également

mon père Francis Deron, lui-même correspondant de l’AFP puis du Monde à

Pékin.

Mes premiers souvenirs de « JLS » remontent aux années 70, dans le village gaulois enclavé en Chine des résidents français. Petite, j’assistai à ces débats d’adultes consacrés à repasser, démonter, disséquer les thèses et hypothèses de pékinologie, et supputer : quel avenir pour la République populaire ? JLS y était souvent évoqué. Pour tous, il était une référence. Tout au long de sa carrière de journaliste, Francis Deron n’a jamais cessé de rappeler cette référence. Pour l’approuver, la critiquer, la questionner… les échos de leurs discussions privilégiées, sur la Chine et, s’y rapportant d’évidence, sur la tragédie khmère rouge du Cambodge, s’invitaient souvent dans mes propres conversations avec mon père sur ces mêmes thèmes. Plus tard, leur amitié dépassa le cadre de cette Chine qui fut, pour tous les deux, l’obsession d’une vie. Francis Deron s’invitait avec gourmandise pour des séjours – voire des retraites - montagnards dans le chalet alpin de JLS. J’y vois la marque, au-delà de la complicité intellectuelle évidente née de l’aventure professionnelle qui les avait réunis, d’une profonde estime. »

Laure Deron

-

Dans Orient de juin 2013

Dans Orients de février 2013, nous n’avions

pas pu, faute de place, publier l’hommage collectif que ses amis de Pékin

avaient voulu lui rendre en relatant un épisode marquant, de valeur historique,

auquel Jean Leclerc du Sablon était intimement lié, qui pourrait s’intituler :

Dans Orients de février 2013, nous n’avions

pas pu, faute de place, publier l’hommage collectif que ses amis de Pékin

avaient voulu lui rendre en relatant un épisode marquant, de valeur historique,

auquel Jean Leclerc du Sablon était intimement lié, qui pourrait s’intituler :

Le correspondant français et

la conversation de Mao

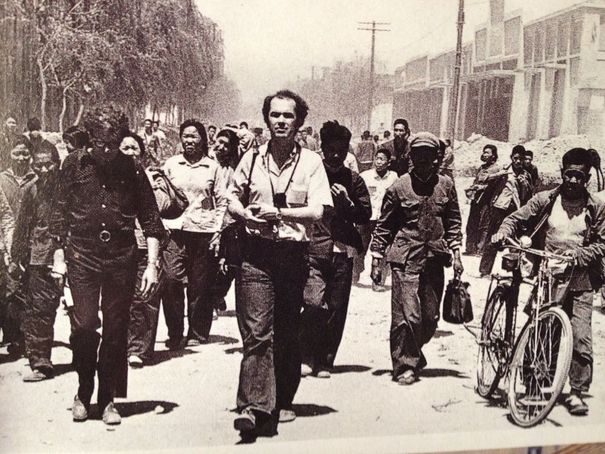

Jean Leclerc du Sablon arrive en Chine comme correspondant de l’AFP en 1970. Pékin est alors une ville où l’on sait très peu de choses sur ce qui se passe en politique. La France bénéficie de ce que le général de Gaulle (mort en 1970) a reconnu la Chine en 1964. L’AFP a donc un correspondant. Et celui-ci essaie d’en savoir plus sur les pratiques du pouvoir.

13 septembre 1971. Un avion Trident, sans doute à court d’essence, s’écroule près de Undu Khan en Mongolie extérieure, pays allié de l’URSS. Le bruit court que le maréchal Lin Biao était à bord. Il est alors le N°2 du régime chinois et le successeur désigné de Mao Zedong. La rumeur de sa présence dans cet avion n’est nullement confirmée par les Soviétiques. Ils connaissent Lin Biao pour l’avoir soigné à Moscou à la suite d’une blessure à la fin des années 30 et ils affirment : Lin Biao n’était pas dans cet avion qui s’est abattu en Mongolie. Mais à Pékin, on ne fait plus aucune allusion au dauphin de Mao. Le sujet reste étrangement tabou dans cette période où la Révolution culturelle est officiellement de mise.

Juin 1972. Maurice Schumann accomplit un des rares voyages officiels dans le Pékin totalement fermé de l’époque. Accompagné de six personnes, fonctionnaires du quai d’Orsay et de l’ambassade de France en Chine, il est reçu au Palais du Peuple par Mao Zedong. La conversation étonne ses hôtes : le Grand timonier a une connaissance très fine des relations internationales alors qu’il contribue à fermer le pays qu’il dirige. Nixon a fait le même constat quand il est venu en février 1972.

Mais à la stupéfaction générale, Mao aborde le sujet le plus tabou, Lin Biao : « Il a comploté contre moi » dit-il « mais le complot a été éventé. Alors il s’est enfui en avion avec ses complices. Seulement, ils n’avaient pas suffisamment d’essence et ils se sont écrasés en Mongolie ».

Cette version d’une fuite de Lin Biao et de quelques complices – dont sa femme et son fils – en avion vers l’URSS n’était que l’une des versions retenues par les services occidentaux. Maurice Schumann se rend aussitôt compte de l’importance de la révélation faite par Mao : Lin Biao mis en minorité à Pékin a cherché refuge en URSS, chez ceux que la propagande chinoise dénonce alors comme « d’authentiques archi-renégats du communisme ».

En sortant du dîner, Maurice Schumann consulte l’ambassadeur de France Étienne Manac’h et la décision est prise : interdiction à quiconque dans l’équipe présente au dîner avec Mao de dire le moindre mot sur cette conversation. La nouvelle des circonstances de la mort de Lin Biao doit rester un secret d’État. Ce n’est sans doute pas ainsi que l’entendaient les autorités chinoises de l’époque, persuadées que le dire à un ministre français permettrait de faire connaître la triste vérité.

Or, il se trouve que Jean Leclerc du Sablon a un ami dans l’entourage de Maurice Schumann qui lui révèle dès le lendemain la teneur de la conversation. Mais chut ! Il faut se taire : c’est un secret livré par Mao aux autorités françaises.

Quelques jours après, Jean Leclerc du Sablon a la surprise d’entendre son interprète lui dire pour la première fois : « C’est tout de même curieux que l’on ne sache rien sur comment est mort Lin Biao ». L’interprète n’avait pas prononcé ce nom depuis des mois. Un scénario voisin se produit deux jours plus tard : un article en chinois sur Lin Biao du temps où il triomphait comme dauphin de Mao est lu avec ostentation par l’interprète.

Jean est suffisamment intrigué pour téléphoner au correspondant d’Ager-presse, l’agence de presse roumaine présente à Pékin. Quelques banalités et il en vient à ce pour quoi il appelle :

- Tu as entendu parler de Lin Biao ces temps-ci ?

- Moi non. Mais je peux te dire que les Chinois savent que tu sais et se demandent ce que tu attends pour le sortir !

Il n’en faut pas plus à Jean pour rédiger une dépêche relatant ce que Mao a dit à la délégation française de passage à Pékin. Et il était temps : la dépêche est envoyée vers 10 heures du matin et dans l’après-midi, Zhou Enlai (alors Premier-ministre) reçoit une délégation de journalistes américains à qui il raconte que Lin Biao, constatant l’échec de son complot contre Mao, a pris la fuite vers la Mongolie extérieure où son avion s’est écrasé.

Mais les autorités françaises n’ont pas apprécié que Jean Leclerc du Sablon fasse son métier. L’ambassadeur Manac’h le lui dira quelques jours après en termes suffisamment vifs pour que la relation entre les deux hommes s’abîme à jamais.

En 1991, à Moscou, quelques mois après l’écroulement de l’URSS, des chercheurs et historiens retrouvent la trace de documents secrets et très précis : Lin Biao était bien dans l’avion qui s’est écrasé en Mongolie extérieure en 1971. Mais pour ne pas compliquer davantage la relation sino-soviétique, l’URSS d’alors avait décidé de ne pas le dire.

Richard Artz

avec Claude et Christian Bret, Patrick Lescot, Françoise et Jean-Vincent Brisset

Nous laissons également la parole à l’un de ses anciens collègues :

À la lecture de notre bulletin Orients de février, je viens d’apprendre avec une émotion douloureuse la mort de Jean Leclerc du Sablon. L’une des raisons profondes de cette émotion est dans le fait que lui et moi avons été les deux piliers du dispositif AFP lors de la visite de Richard Nixon en Chine en février 1972. Cela commence à dater mais je garde de cet épisode intense bien que bref un souvenir inaltérable.

Nixon ? Qui se souvient encore de l’annonce tonitruante à l’été 1971 de sa visite à venir en Chine ? à l’époque l’aviation américaine pilonnait le Vietnam quotidiennement y compris avec des armes chimiques, ce dont le peuple vietnamien est condamné à souffrir pendant des siècles. Les États-Unis avaient suscité et soutenu le coup d’État de Lon Nol au Cambodge et Sihanouk fort de l’appui de la Chine avait trouvé refuge à Pékin.

Chine et États-Unis étaient à couteaux tirés, l’opinion américaine était fortement remontée contre Red China et la presse chinoise tirait à boulets rouges sur les États-Unis. Mais les arrière-plans de la politique étant ce qu’ils sont, les monstruosités commises n’ont pas empêché la visite.

À l’époque de l’annonce, Jean Leclerc du Sablon était à Pékin où il m’avait succédé dans les fonctions de directeur du bureau tandis que je me trouvais à Paris où la Direction de l’AFP prit immédiatement la décision de mon retour en Chine comme envoyé spécial. J’y fus des mois avant la visite et des mois après, en fait jusqu’en 1973 lorsque Serge Romensky vint assurer le poste.

Hélène Sekutowicz – que j’ai bien connue à Pékin – souligne la forte personnalité de Leclerc du Sablon qui était, dit-elle « un rebelle, un esprit indépendant, un homme libre ». Voilà qui est bien dit, mais nous étions deux de la même trempe et la dualité voulue par la direction de l’AFP ne pouvait que donner des étincelles, ce qui se produisit.

Cela n’a pas entamé la haute estime que j’ai toujours eue envers Leclerc du Sablon particulièrement pour son rôle dans la gestion du bureau de Pékin qui fort heureusement disposait d’une ligne directe avec Paris (à l’époque, les transmissions étaient encore très aléatoires), ce qui me permit d’arriver à égalité avec les agences, télés, radios américaines suréquipées pour le flash de la rencontre Mao Zedong-Nixon.

Par la suite, Leclerc du Sablon a poursuivi une brillante carrière de journaliste tandis que moi-même étais absorbé par des activités syndicales et environnementales puis par une parenté paternelle quasi-exclusive avant de repartir au loin comme directeur du bureau AFP de Jakarta.

La visite de Nixon à Pékin puis à Shanghai reste un des événements les plus marquants de la seconde moitié du xxe siècle et je nous revois l’un et l’autre confrontés à ce fait majeur et ses multiples suites politiques. C’est pourquoi la disparition inattendue de Leclerc du Sablon m’a douloureusement affecté. J’ai le sentiment que sa disparition est aussi la mort d’un fragment de ma propre existence.

Pierre Comparet